辛亥革命不為人知的黑暗面──對滿人的種族屠殺

自從民元到如今,民族沉怨似海深。

旗族傷殘如草菅,誰敢自言滿族人。

──唐日新(滿人)

有人說,作家老舍未完成的《正紅旗下》是他最好的一部作品,因為《正紅旗下》是老舍為自己和滿族同胞寫的。

「反滿」是中國現代革命敘事的開端

1950年後,老舍才開始公開承認自己是滿人。多年來,老舍家中常常有一些一看就是「低端人口」的客人,大都是年逾花甲的老人,有的還帶著小孩。一見到老舍,就照旗人的規矩打千作揖行禮。老舍說:「這些都是幾十年的老朋友了,當年有給行商當保鏢的,有在天橋賣藝的,也有當過『臭腳巡』(巡警)的。他們就是我的小說《我這一輩子》、《斷魂槍》、《方珍珠》中的模特兒啊!」

為什麼老舍內心有強烈的民族身分認同,卻一直不說出來?因為辛亥時,西安出現了針對旗人的大屠殺。老舍有一門親戚是西安的駐防旗人,全家遇難。老舍家人聽說此事,心裡非常恐懼和難受。此後,童年的陰影籠罩老舍的一生。

老舍充滿希望的邁入新中國,卻發現「新社會」對滿人並不友好。在高壓政治之下,老舍創作了宛如天鵝絕唱的《正紅旗下》,卻只能祕而不宣。其原稿「被藏在澡盆裡、鍋爐裡、煤堆裡,由這家轉到那家、由城裡轉到郊區,彷彿被追捕的可憐的小鹿」。

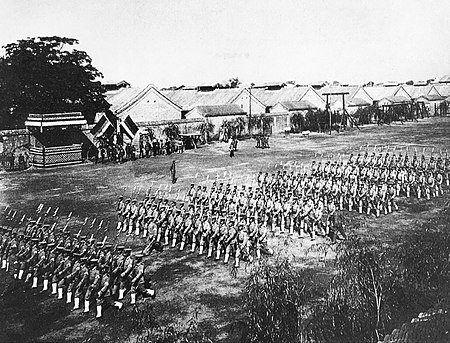

(圖片來源:維基百科)

圖說:辛亥革命不為人知的黑暗面──對滿人的種族屠殺。

八面玲瓏的老舍,在共產黨統治下謹言慎行,一度表現積極,獲得重用,在文革中仍然難逃被抄家拘押、拳打腳踢之厄運。老舍選擇「寧為玉碎,不為瓦全」,像王國維那樣投湖自盡。文學評論家傅光明在〈老舍之死〉一文中認為,老舍把死亡的歸宿刻意選在太平湖,因為那裡是正紅旗的駐地,是其精神和心靈的故鄉。

暴政不是始於1949年,乃是始於1911年。既然辛亥革命是一場「革命」,就遠非歷史教科書描述那麼和平與歡樂,必定有某些人的「命」被不由分說的「革」掉。

「反滿」是中國現代革命敘事的起點。美國學者路康樂(Edward J. M. Rhoads)在《滿與漢:清末民初的族群關係與政治權力》一書中指出,19世紀末20世紀初,「滿開始從一種職業身分轉化為一個族群」。越來越多文人和官員不再把「國」(country)只是作為文化概念,而開始以「民族─國家」(nationstate)這個政治和地域的範圍來考慮。

梁啟超在此認知上起了重要作用,他把「中國」的概念從一種文明轉化為一個地域性的國家。作為這個重新定義的一部分,滿人成為一個「種族集團」(racialgroup)。

根據梁氏對滿漢關係的闡述,正如黃種與白種間生死攸關的種族衝突一樣,這種對立也存在於同屬黃種的兩個亞群(subgroups)之間。路氏認為,梁是以從日本引進的「社會達爾文主義」來定義滿和漢。

雖然「滿族」這個詞在晚清便存在,但很少被使用,這一時期用得最多的詞是「滿人」和「旗人」。在辛亥革命前,由於革命者認為中國是漢人之中國,按《同盟會章程》之宣告,滿人應被「驅逐」,回到其老家滿洲自生自滅。

清末,「排滿」學說有兩大目標:以民族主義感動上流社會、以復仇主義感動下流社會。換言之,「排滿」成為主義、革命學說,在晚清不只構成思潮,而且是動員各階層投入社會運動的有效手段。1907年,楊度在給梁啟超的一封信中,將「排滿革命」稱為「操術」。

「排滿」的理由各異其言,有講「報仇」的、有講「爭政權」的、有針對「滿人不能立憲」的,也有以「立憲不利於漢」為由的。「排滿」的口號,應用於社會,「幾成為無理由之宗教」。「革命排滿」,對於爆發革命及其迅速成功,促成現代由帝制到共和的轉型,無疑起過至關重要的作用。胡漢民曾在《自傳》中承認,同盟會從來沒有深植其基礎於民眾,民眾所接受者,僅三民主義中之狹義的民族主義耳:

正惟「排滿」二字之口號,極簡明切要,易於普遍全國。

「排滿主義」在晚清沸沸揚揚,很大程度上是依靠「無理由」的、簡單卻絕決的態度,成為口號,席捲起風暴。「黃種國民應有恨」、「今之革命,復仇其首」、「張九世復仇主義,作十年血戰之期」、「對於以外種族的人,一定是相殘殺」、「念華夷界限,必代春秋,呼冤展腥膻歷史,誓為種族流血」……諸如此類言辭,在辛亥期間的報章雜誌中俯拾皆是。

廣東人謝公惠在《辛亥雜憶錄》中感慨的說,士子們的演講和文章例有驅逐韃虜之類的詞句,成了那個時候的「八股文章」。「排滿」是「政治正確」,在充斥著「復仇」和「血」的義憤當中,沒有理性的容身之地。冷眼旁觀的嚴復感嘆說:各人都在作「洶洶」之論,「當輿論燎原滔天之際,凡諸理勢誠不可以口舌爭」!

武漢:到處都是滿人的屍體

為了捍衛辛亥革命的合法性、純潔性,海峽兩岸官方歷史敘事都有意隱藏武昌起義後,全國各地革命黨人屠殺滿人的真相。歷史從來由勝利者書寫,失敗者的歷史在哪裡?

那場殺戮首先是從武漢三鎮開始。武漢三鎮原本並不是八旗駐防地,隨著清末新政的鋪開,一些滿人(主要是荊州八旗──平三藩之亂後移居荊州之旗人)奉命駐守這個長江中游的重鎮。

(圖片來源:維基百科)

圖說:當十八星旗飄揚在原總督衙門時,滿人的屍體也堆滿鄰近街道。武昌起義後,全國各地革命黨人屠殺滿人的真相。

從1904年起,在湖廣總督及荊州將軍的安排下,荊州旗兵被輪派到湖北新軍中受訓(十名中有一名是旗兵),這些旗兵主要集中在第八鎮第三十步兵標(團),其中第一營中的兩個隊(每營共四隊,每隊大概一百五十人)和第二、三營的各一個隊,大概一個營的兵力為旗兵構成,他們的統領也是滿人。第三十一標也有一個隊的旗兵,另外大概還有四分之一(大概兩百五十人)旗兵分布在其他部隊或軍事學堂。儘管這些人在當晚的起義中沒有抵抗(或來不及抵抗),但大多數人都被無差別的殺害了。

參與起事的革命士兵呂中秋回憶說,最先發難的工程營,在起事之前公議「禁令十條」,其中,即有「勾結滿人者斬」、「私藏滿人者斬」兩條。

據第三十標的革命士兵魯祖軫回憶說,他們所在標的各棚都有一、兩名旗籍清兵,起義前,已分配同志負責解決。起義時,他和另一位革命士兵劉秉鈞,負責結果(將人殺死)一名叫雙璧的旗兵。當他緊跟在雙璧的後面,伺機動手時,「我棚的正目陳佐黃,見我遲慢,即高舉槍托猛擊雙璧的頭頂,原想結果其性命,不料槍托稍偏左,雙璧順勢滾下樓梯,一溜煙,向第一營的旗兵營跑去」。之後,革命黨人只要捉到旗兵,不是就地殺掉,就是送到軍政府槍斃,很少有旗兵能倖存下來。

革命者曹亞伯聲稱,武昌有四百名旗兵被殺,另有三百名被關押在監獄,大約有一百名在次年春天被釋放。但令人哭笑不得的是,其中有七名旗兵因為過早獲釋,在回荊州途中被殺害。

殺完滿人官兵,革命者又衝入城內的滿人聚集區,繼續殺戮手無寸鐵的滿人平民。武昌城裡,四大滿姓家族(扎、包、鐵、布)不分男女老少,全部被殺害。八旗會館在一夜之間被摧毀。

第二天早上,當十八星旗飄揚在原總督衙門時,滿人的屍體也堆滿鄰近街道。路康樂指出,革命黨進入武昌之後,當地旗兵雖沒有抵抗,革命黨仍然把他們全都抓去殺了。革命黨人在街頭隨機把長得像滿人的行人叫住,命令他們念數字「六六六」,若有滿人口音,立刻抓去處決。有的旗兵被捉後,至死不講話,但越是不講話反而越證明是旗兵,難逃殺身之禍。路康樂記載說:

一個將要被殺害的滿人婦女可憐的哀求:「我們是無罪的,我們也憎恨我們的祖先,因為他們虐待漢人。」另一位老夫人哀求:「殺死我們這些沒用的婦女和孩子,你們能得到什麼呢? 為什麼不釋放我們以顯示你們的寬宏大量呢? 」士兵們雖然有所觸動,但不敢回應,還是將她們殺死了。

許多滿人家族,見到革命軍殺來,知道對方一定不留活口,乾脆全家服毒自殺。在這場風暴中,滿人婦女的境遇十分悲慘,因為她們的頭髮、服飾和漢人女子有較大差別。更要命的是,即使這些可以改扮,但她們有一個致命的缺陷,那就是滿人女子不纏足,她們原本引以為自豪的天足,卻成了危險的來源。

她們的一雙大腳馬上會被認出,很快成為被凌辱、綁架與殺害的目標。有的滿人家族趕快把幼小的女孩送去纏足,想要裝成漢人女子的樣子,結果痛得小女孩哇哇大叫。歷史學家周錫瑞評論:「那差不多就是屠殺……如果旗兵被殺是因為他們具有潛在危險的話,那麼殺害婦孺似乎是完全沒有必要的。」

10月14日,一名英國路透社記者來到武昌,「發現到處都是滿人屍體」,他估計有八百人被殺。一名軍政府代表在巡視武昌後估計,有四、五百名滿人在起義後的前三天被殺,由於擔心傳染疾病,受害者的屍體被迅速掩埋。直到首義成功三天之後,軍政府才下達命令,停止捕殺滿人。

武昌起義的領導者之一熊秉坤回憶說,10月12日,反滿暴力達到頂峰,那天的殺戮如此駭人聽聞,以至於一百多名紳商聯合起來,要求軍政府阻止士兵進入民宅搜索滿人,軍政府以軍事需要為藉口加以拒絕。在中國,民意敵不過槍桿子,這些紳商自己很快成為軍政府敲詐的對象。

極少數革命黨人不贊同對滿人的屠殺。共進會會員郭寄生回憶說:「我曾在街上親見便衣數人,手持雪亮大刀追殺旗籍婦孺事情,力言革命宗旨主要在推翻清廷政權,挽救危亡,若任意殺戮,甚至婦孺不免。此則暴徒行為,不但為國際上所反對,且必定惹起種族仇恨。」那時,到處都是殺紅眼的暴徒,像郭寄生這樣保持理性思考的人寥寥無幾。

若非漢口的十一名外國領事聯袂出面干涉,軍政府不會於13日下令停止殺戮。儘管軍政府的掌權者心裡並不願意止殺,但出於外交上的考慮,不得不下達命令,以敷衍外國領事。西方列強在這場革命中保持中立是非常重要的,如果西方列強出兵支持清政權,軍政府一天都無法維持下去。西方的使領館和外交官成為野蠻帝國內的「文明飛地」,他們多次出手制止大屠殺──此前,左宗棠的軍隊在新疆大肆屠殺回民和維吾爾人,也是由俄國使館的官員出面制止。

這是中國加入條約體系的好處。儘管統治者因受條約之約束不能為所欲為,頗為不爽;但身為刀俎上的魚肉的少數民族、弱勢群體、低端人口,卻從條約體系中分享到一定的人權保障。

西安:他們要麼被殺,要麼自殺

最大規模的屠殺並不在武漢,而在西安。西安是八旗駐防重鎮,有兩萬多滿人,城牆很高,防禦堅固。革命軍攻打一天一夜後,西安滿城被攻破,革命士兵如潮水般從南面和西面湧入,將城內居民視為敵人加以殺戮。當時的情形,加害者不會記述,倖存者則保持沉默,唯有西人的觀察和記載比較可靠──他們並非滿清朝廷的支持者,也不是激動的革命者,他們的超然地位和文化背景可以做到「實話實說」。英國傳教士J.C.凱特描述道:

無論長幼,男女,甚至小孩子,都同樣被殺……房子被燒光搶光,那些希望躲過這場風暴的人最終也被迫暴露。革命軍在一堵矮牆後,放了一把無情的大火,把韃靼城焚燒殆盡。那些試圖逃出來進入漢城的人,一出現在大門,就被砍倒在地。兩名新軍的年輕軍官後來回顧時承認:「沒有必要殺死這麼多滿人士兵及其家屬。」

這場殺戮殘酷且澈底。據凱特記錄:「當滿人發現抵抗徒勞無益,他們在大多數情況下都跪在地上,放下手中的武器,請求革命軍放他們一條生路。當他們跪下時,他們就被射死了。有時,整整一排都被射殺。在一個門口,十到二十人的一排滿人就這樣被無情的殺死了。」

三天後,革命軍下令停止屠殺。據凱特估計,滿人死亡人數「不下萬人,他們為了避免更悲慘的命運,要麼被殺死,要麼自殺」。至少有一半的滿人被殺。整個滿城被搶劫一空,存活下來的人中,有錢人被敲詐、小女孩被綁到富人家當婢女、年輕婦女被迫成為窮苦漢人士兵的妻子,其他人被驅逐出西安。

另一名英國傳教士李提摩太在回憶錄《親歷晚清四十五年》中寫道:「1911年10月22日,陜西首府西安爆發了可怕的流血事件,一萬五千名滿族人(有男人、女人還有孩子)都被屠殺。」陜西革命黨人事後承認,攻破西安滿城後,戰鬥隊伍分成小隊在城內逐巷逐院進行搜索戰,在此其間,一些士兵和領隊官殺死了一些「不必要殺死的旗兵和家屬」。

美國傳教士李佳白的兒子李約翰(John Lea)在《清帝遜位與列強》一書中引用英國外交檔案指出,這不是戰爭,而是屠殺。英國駐華公使朱爾典爵士致外相格雷(Edward Grey)爵士函聲稱,「至於西安府的情況,曼勒斯先生證實了我們已經收到的關於在頭兩三天內屠殺滿洲人的報導。他估計普通的滿洲居民有兩萬人,並確證了肖樂克先生所說的大約一萬人被殺一事」、「西安的滿城遭到攻擊,所有的滿洲人除了六名在四川陸軍部隊服役者外,幾乎統統被屠殺」。有八名外國僑民在混亂中被殺。李約翰是庚子年使館之圍中年齡最小的外國避難者,當年的血腥殺戮想必讓他留下深刻印象。他未曾想到,十一年之後又發生了一場同樣慘烈的殺戮。

西安的濫殺無辜,很大程度上是因為西安革命者的主力為會黨。據革命黨人張奚若回憶,革命後的西安被哥老會控制,就算是革命黨出城也須經會黨首領同意。領導陝西革命的分別為會首張雲山及同盟會張鳳翽(按:音同惠),張雲山混跡兵營多年,在新軍中開香堂,吸收上千名新軍士兵,勢力很大。會黨是一群騷動不安而極其凶險的烏合之眾,由其充當主力的革命必然會走向失控的殺戮。

西安的民族矛盾比其他城市複雜。屠殺滿人的,除了漢人還有回民。同治回亂時,西安長時間被回民圍困,雙方死傷慘重。旗人將領多隆阿帶兵平叛,解了西安之圍,西安的漢人、滿人才免於受回族軍隊屠殺。多隆阿帶兵平叛毫不手軟,殺戮回軍無數,但他對西安城內五萬名未曾造反的回民網開一面。然而,到了辛亥革命時,帶頭屠殺滿人的恰恰是多隆阿饒過不殺的西安回民。

西安屠滿是辛亥革命中最血腥、最慘烈的一幕。此後多年,滿城故地一片荒蕪,無有人跡。直到1942年,河南飢民逃難西安,在昔日滿城的廢墟上,搭建簡易居所,就此定居。滿城重新聚起人氣,有了人煙。今天的西安東北城,仍然有很多說河南話的居民。

儘管如此,據西安滿人倖存者回憶,有一些漢人百姓冒險救助滿人。在暴徒凶殘的屠殺中,正是有此等良心尚存的人存在,才不至於讓人對人類自身失去希望。

其他地方的大屠殺:「誰敢自言滿族人」

辛亥革命期間,革命黨人以及混水撈魚的黑幫流氓對滿人的屠殺是全國性事件。各大城市,包括西安、荊州、杭州、廣州、南京等地的滿人居住區都遭到種族屠殺。杭州與河南等地的軍民殺滿人,把砍下的人頭扔進井筒子裡,一個個井筒子,填得滿滿的。江寧和荊州等地,「城內旗營多有以火焚其室,舉家而殉者」。

駐防廣州的旗人官兵宣布和清廷脫離關係,這些旗人官兵放下武器、脫掉軍裝、走出軍營。但是,激進的革命黨徒瞬間撕毀雙方簽訂的協議,瘋狂殺害解除武裝的滿人。倖存的滿人紛紛逃離居住兩百多年的家園,到廣東鄉下隱名埋姓、改稱漢族。比如,一些滿人逃亡到順德,自稱關姓漢族,直到1980年代才恢復滿族族籍。光緒年間,廣州八旗軍民共有三萬人,到辛亥事變之後,戶籍統計只剩下一千五百人。

(圖片來源:維基百科)

圖說:光緒年間,廣州八旗軍民共有三萬人,到辛亥事變之後,戶籍統計只剩下一千五百人。

即便是促成和平移交權力的滿族高官,也屢屢遭到虐殺。貴林,姓畢嚕氏,滿洲正紅旗人,辛亥時任杭州駐防旗營協領。杭州城起義之後,貴林代表署理杭州將軍德濟赴軍政府談判議降,卻在數日之後因「私藏軍火,陰謀反叛」之名被拘拿槍決。

貴林一向被譽為滿人中的開明派,孫寶瑄稱貴林:「磊落有高志,識超絕,持躬嚴正,旗營中推稱清朝孔夫子。」馬敘倫也說,貴林喜歡結交知名之士,與立憲派關係友好。但貴林是旗營協領,手握重兵,不免成為犧牲品。

1912年民國成立後任浙江都督府參議的張雲雷認為,因為「實權都操在他手裡,革命黨人都知道有個貴翰香(貴林),對他很注意,處處提防他,浙江起義的槍聲一響,首先把貴翰香逮住槍殺了」。

歷史學者沈潔在〈從貴林之死看辛壬之際的種族與政治〉一文中指出,時任浙江都督的立憲派領袖湯壽潛,一向主張革命不當囿於種族之成見,革命不應當以殺人立威。革命黨答應了和平解決旗城問題,湯壽潛才允諾出任浙江都督。趙尊岳在《惜陰堂革命記》中記載,湯壽潛上任前警告革命黨,「若輕殺滿人,即日引去」。

貴林之死對湯壽潛產生了莫大激刺,一是讓他覺得失信於人,是為不齒;更重要的,是表明他與革命派之間不可合作。如迎升記述的那樣:「軍人又以浙江革命未殺一人,無赫赫之名,不足以邀大功,忌貴林者而利用之,竟偽託湯名,請貴林、哈楚顯、存炳赴民政司署,商議八旗生計,至則並槍斃之。」貴林死後,湯非常憤怒,「果即卸篆,返告曰:『吾守誓言,慎勿輕責矣。』」

民國4年5月,北洋政府內務部據大總統策令,謂查明浙江已故協領貴林等死事情形並為之平反,但殺人凶手卻未被追究。該文告澄清了事實真相:「辛亥杭州改革時,新軍子彈缺乏,貴林擁有旗營兵械,竟能申明約束,與前浙江都督湯壽潛議立條件,繳械輸誠,全城以定。嗣因人言龐雜,由諮議局邀其會議,該員並其子量海及協領哈楚顯、存炳等同被殘害。」接著褒揚說:

前清浙江駐防正紅旗協領貴林於民國締造之初,贊助共和,保全杭城生命財產,其功實不可沒,策動未及,遽罹慘禍,深堪悼惜。伊子量海與協領哈楚顯、存炳等亦能深明大義,死難甚烈,應均由內務部查照條例酌予褒揚,用闡幽光而彰公道。

革命黨違背協議,以莫須有的罪名殺害貴林等滿人,再次證明中國人缺乏契約精神。

辛亥革命期間,滿人殉難的具體數目已不可考。單就駐防兵丁而言,《辛亥殉難錄》根據姓名可考者作了粗略估計:西安駐防官兵死難兩千兩百四十八人、江寧駐防官兵死難七百零六人、福州駐防官兵死難九十八人、荊州駐防官兵死難四百零三人、京口駐防官兵死難三百二十二人。

全國登記的滿族人口,由清末的五百萬人減少到中共建政前的一百五十萬人左右。

多年後,很多滿人才斷斷續續的透露其經歷。油畫大師常書鴻,為杭州駐防旗人之後,辛亥年間尚年幼,對革命軍攻打旗營存有難以泯滅之惶恐記憶,「那時我還是個只有幾歲的孩子,家人把我單獨藏在南高峰上的一所小寺廟,叮囑我有人來切不可承認是旗人,但是我腦袋後邊有一條小辮子,生怕被認出來,那種幼時的恐慌是久久都忘不掉的」。

在臺灣的末代皇孫、小恭王溥偉的弟弟書畫大師溥心畬,別人諷刺他寫些「假唐詩」,他沉痛的對知友說,「百死猶有忠孝在,夜半說與鬼神聽!」家國之痛,從未去心。

毫無疑問,為了某種政治目的或僅出於狹隘的種族仇恨,而發動一族人對另一族人的屠殺和暴動,不只屬於某一個國家和民族的愚蠢,而是屬於整個人類的恥辱。

1911始於屠殺,1949終於屠殺

光復前後報章和街巷中彌散的關於滿人在河井、糕餅菜蔬中投毒的恐怖消息,無論是出自軍政府,還是巡警密探,都只是「據說」、「據傳」之類的傳聞,並沒有見過投毒「滿奸」被抓獲的實證。

倒是魯迅在《謠言世家》中道破了其中的玄機:房屋充公、口糧取消,旗人只好自尋生計,於是賣糕的也有,賣小菜的也有,生意也還不壞,「然而祖傳的謠言起來了,說是旗人所賣的東西,裡面都藏著毒藥,這一下子就使漢人避之惟恐不遠」,旗人的糕餅小菜自然也就沒了生意,「只得在路邊出賣那些不能下毒的家具。家具一完,途窮路絕,就一敗塗地了。這是杭州駐防旗人的收場」。

謠言是魯迅筆下「酷愛和平的人民」其「殺人不見血的武器」,尤其是在革命的語境中,它的威力更無往而不勝,足以使已繳械的旗人「途窮路絕」。

在杭州,針對滿人的搶掠、勒索、流血與兵亂時有發生。僅《申報》刊載的「杭垣革命記事」就有多則關於民軍搶掠旗營的報導:有「三五成群」,「妄稱搜查軍械,擅入旗兵家滋擾,衣飾銀錢任情擄搶,並有波及近營漢民者」。有勒索旗營兵將的事情,「逃居營外之旗眷半多殷富,近被此輩偵悉,指名往探,揚言奉軍政府命令拿封,賄以數十元或數百元不等,甚至奉差調查官署局卡(按:管商稅的機構),亦有將箱籠雜物搬回私宅者」;還有人手持軍政府封條赴旗營某佐領署,敲詐四百元而去。報載,浙江巡撫增韞被拘後,軍政府曾勒令其繳款六十萬自贖,「增僅允三十萬,故未開釋」。

以民族革命為名趁火打劫者更是比比皆是。戰事發生後,蒙古族旗人崇朴欲乘船逃往上海。他的一個陳姓漢族同鄉追至船上,要捕殺他。崇朴幸被同船的外國人所救,陳悻悻而去。後來有人向陳問起此事,崇朴在江寧職上,曾營救過許多革命志士,和你又有世誼,何以相逼如此?陳回答,「我要殺一旗人立功!」

革命黨人鼓吹殺滿人不遺餘力。當武昌、荊州和西安都發生大規模屠殺滿人事件,上海各大報紙卻在傳荊州、鎮江駐防旗軍仇殺漢族人民的消息,就連革命黨中的溫和派宋教仁也專門在《民立報》上發表一篇名為〈荊州滿人慘殺漢人感言〉的文章,以「吾同族即不得不殺異族以慰同胞,有仇必報,天演之理如是」的道理自辯。

(圖片來源:維基百科)

圖說:當共和革命以「排滿」的方式出現的時候,滿人的身分變成了一種原罪,一切針對滿人的謠言、搶掠、勒索,甚至殺戮,都獲得一種正義的外觀。

當共和革命以「排滿」的方式出現的時候,滿人的身分變成了一種原罪,一切針對滿人的謠言、搶掠、勒索,甚至殺戮,都獲得一種正義的外觀。宋教仁以殺人為「天演之理」,但「天演論」的首倡者嚴復卻勸誡說「不可殺人」。前者應者雲集,後者無人傾聽。

由種族推衍革命,雙手沾滿鮮血的勝利者怎麼可能「放下屠刀、立地成佛」,轉而成為「共和」、「自由」的信奉者?當革命者成為掌權者,在敘事上可迅速完成由「驅除韃虜」到「五族共和」的轉變,但民國肇始於屠殺,也就必然出現如法國大革命那樣「比賽殺人」的惡性循環,1927年和1949年的兩次「民國之殤」,都基於同樣的暴力邏輯。

辛亥革命對作為族群的滿人造成的長期心理震懾與恐怖,比直接的屠殺深重得多。一個例子可以說明:1983年,學者關紀新在蘇州參加全國清詩討論會,聽聞詞學大家唐圭璋乃南京駐防旗人之後。唐圭璋在辛亥年間還是幼童,待革命軍殺入旗營,駐防將士及其家眷悉數服毒自盡,唐圭璋因服藥較少得以倖存,後被一漢族人家收養。

此後,關紀新編寫《滿族現代文學家藝術家傳略》,致函唐圭璋懇請同意將其傳略編入,隨即收到唐圭璋覆信,對欲收錄其傳略深表謝意,卻又婉辭:「至於所述唐某系滿族云云,就不要再提了罷……。」可見,革命所造成的不是一時一地的暴力,更是延續在歷史中,一個族群卑微的隱沒和靈魂的扭曲。

在謊言和暴力為王的20世紀中國,反暴力和反殺戮是被嘲笑的「政治不正確」。最早的「社會主義者」江亢虎後來參與汪精衛政權,以「漢奸」罪受審。「漢奸」的觀點和文字,不會被人關注和引用。然而,正是江亢虎其人,在辛亥年間發出警世恆言。

當時,避居上海的江亢虎,寫了一封給武昌革命軍的公開信,信中就「瘡痍滿目,不忍見聞」的「興漢滅滿」種族革命,提出十二點「大不可」的異議,主要意思是:種族革命,有悖於人道,易失民心,與自由平等博愛的民主共和精髓相牴牾;以復仇為義,冤冤相報,本為大謬,容易引起外人干涉,導致瓜分慘禍。

1913年,此信收入江亢虎的《洪水集》。江氏特別附記:當時人心狂熱,輿論沸揚,大有暴民專制之勢。上海各報紙,無敢稍持異議。除了《天鐸報》匿其姓氏刊錄,沒有報館敢登出此函。信件發表後,江氏立即收到革命軍駐滬事務所來函痛斥,還有多封匿名警告信,謂其「倡邪說以媚滿奴,疑亂軍心,當膺顯戮」,「漢奸」、「滿奴」稱號一齊擲來,還有人宣稱要用炸彈對付他。

這又是一則頗有餘味的「革命」與「非革命」對峙的故事。多年以後,美國杜克大學的中國女留學生王千源,試圖勸說一群氣勢洶洶「討伐」流亡藏人群體的中國留學生,建議雙方心平氣和的坐下來對話,卻被辱罵為「漢奸」和「賣國賊」。她在國內家人的資訊被人在網上曝光,甚至有人跑到她青島的父母家門口潑糞。醬缸之國,往往是蛆蟲最愛國,百年乃至千年皆不變。

有人說,既然清帝國建立時曾對漢人有過「嘉定三屠」與「揚州十日屠」,那麼用屠滿來滅亡清帝國乃是理所當然。然而,二百六十年前祖先發起屠殺的罪惡,難道應當由兩百六十年後無辜的後代承擔?如果用同樣的邏輯,因為日本軍人在南京屠殺過中國軍民,中國人就可以屠殺今天在和平年代長大的日本人嗎?正如蔡元培所說,如果實踐與主義脫節,就會成為「政略上反動之助力」;又如《聖經》說言,流人血者,自己也會流血。中華民國,始於屠殺,必然終於屠殺;始於不義,也必然終於不義。

本文摘自大是文化《顛倒的民國:臺灣和中國都不提起的近現代史》

【更多內容請上大是文化粉絲頁;本文內容未經授權,請勿轉載